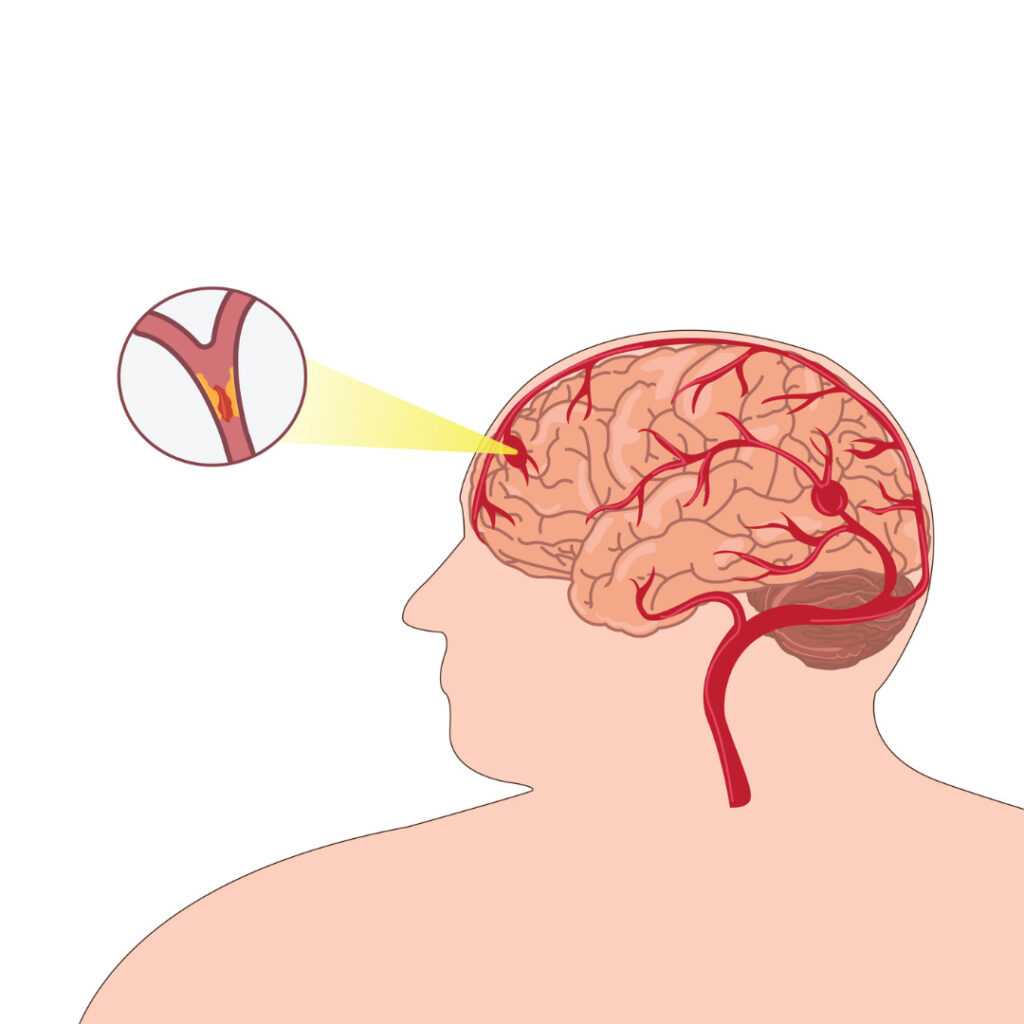

Le manque d’apport de sang dans certaines parties du cerveau a des conséquences variables, dont les principales sont :

- Engourdissement ou fourmillements, faiblesse du visage, du bras ou de la jambe

- Difficultés ou impossibilité de bouger un membre ou un côté du corps

- Difficulté soudaine à marcher, vertiges, perte d’équilibre ou de coordination

- Confusion soudaine

- Difficulté ou perte du langage, ou des difficultés à articuler

- Perte ou perturbation de la vision

- Paralysie faciale

Les symptômes de l’AIT sont plus ou moins importants. Ils sont temporaires, ils durent de quelques minutes à moins d’une heure.

L’AIT est une urgence

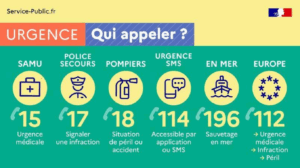

Même si les symptômes ne durent pas longtemps, l’AIT est une urgence qu’il faut traiter avec le même sérieux qu’un accident vasculaire cérébral (AVC ou attaque). Tout déficit brutal, transitoire ou prolongé, impose l’appel du 15 (Service d’accès aux soins SAS ou SAMU). En effet, dans près d’un cas sur 5, les AVC ont été précédés d’un AIT, et en grande majorité dans les 2 jours avant l’AVC. Un AIT peut donc être le signe précurseur d’un AVC imminent et nécessite une évaluation médicale immédiate.

Est-ce fréquent ?

Les AIT sont fréquents, on en dénombre en France environ 30 000 par an, la majorité chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Ce sont principalement des problèmes cardiaques (au cœur) ou vasculaires (artères carotides encrassées) qui sont à l’origine des AIT.

Les principaux facteurs de risque de l’AIT sont :

- L’hypertension artérielle

- Le diabète

- L’hypercholestérolémie

- Le tabagisme

- L’obésité

- Les antécédents familiaux d’AVC ou d’AIT

Diagnostic :

La prise en charge initiale des patients ayant présenté un AIT est identique à celle des patients ayant présenté un AVC.

Un diagnostic rapide est essentiel. Les médecins utilisent souvent des imageries cérébrales qui confirment qu’aucune lésion n’est visible sur le cerveau. Pour déterminer la cause sous-jacente de l’AIT, il est nécessaire également de procéder à des tests sanguins, et d’examiner le fonctionnement du cœur et l’état des artères (notamment des grandes artères passant dans le cou qui sont les carotides et les artères vertébrales).

Traitement :

Le traitement comporte principalement des médicaments pour réduire le risque d’AVC ultérieur (notamment l’aspirine), ainsi que des changements de mode de vie pour contrôler les facteurs de risque. Dans certains cas, d’autres traitements (notamment chirurgicaux) sont proposés, comme la pose de stents pour élargir le diamètre de l’artère carotide et permettre au sang de mieux circuler.

Même si les symptômes de l’AIT sont en principe temporaires, dans environ un quart des cas certaines difficultés fines peuvent persister. Cela peut être par exemple une fatigabilité, des problèmes de concentration, une irritabilité. Ces difficultés peuvent s’amenuiser avec le temps, mais une rééducation orthophonique peut aider.

Prévention :

Réduire les risques d’AIT et d’AVC implique d’appliquer un mode de vie le plus sain possible : maintenir une pression artérielle dans les normes et un niveau de cholestérol correct, arrêter de fumer, maintenir un poids santé et pratiquer une activité physique régulière. Une gestion efficace des pathologies médicales sous-jacentes est également indispensable. Plus de 80% des AVC peuvent être évités par cette prévention. Bien entendu, modifier et adapter notre façon de vivre est compliqué, des professionnels de santé peuvent nous accompagner toutes et tous dans ces changements.

Bien que les symptômes de l’AIT soient transitoires, il est essentiel de ne pas les ignorer. Toute personne présentant des symptômes d’AIT doit recevoir des soins médicaux immédiats pour évaluer et minimiser le risque d’AVC potentiel. La sensibilisation à ces symptômes et à leurs facteurs de risque peut sauver des vies en prévenant des complications graves à long terme.

L’intervention des orthophonistes permet de prévenir, détecter et traiter des déficits légers mais handicapants au quotidien.